本文

令和7年度国民健康保険税について

国民健康保険とは病気やけがをして医療機関にかかったときの医療費を国民健康保険に加入している皆さまで負担する助け合い制度です。

皆さまから納めていただく国民健康保険税は、家族の暮らしと健康を守り、国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療制度を支える大切な税金です。

令和7年度は、所得割額、均等割額及び平等割額の税率を据え置きます。(ただし、地方税法及び浪江町国民健康保険税条例の改正により、賦課限度額および軽減判定所得が変更となっています。)

国民健康保険税の課税のしかた

世帯主が納税義務者になります。

世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯内に国民健康保険加入者がいると世帯主(「擬制世帯主」といいます。)が納税義務者となります。

ただし、税額は加入者のみの計算になります。

年齢によって課税区分が異なります。

課税区分の組み合わせは年齢によって次の表のとおりになります。

| 40歳未満の方 | 国民健康保険税=医療分+後期高齢者支援金分 | |

|---|---|---|

| 40歳以上65歳未満の方 | 国民健康保険税=医療分+後期高齢者支援金分+介護分 | |

| 65歳以上75歳未満の方 | 国民健康保険税=医療分+後期高齢者支援金分 | |

※65歳からは介護保険料が別途賦課されるようになります。

介護分・・・平成12年4月1日から介護保険の介護サービス費に充てるための費用を合わせてご負担いただいています。

他の健康保険(社会保険、組合保険、共済保険など)に加入する同世代の方とともに、介護を必要としている方々を支援することになりました。

40歳から64歳までの人が介護保険の第2号保険者となり、医療分と後期高齢者支援金分と合わせて国民健康保険税として納めていただきます。

後期高齢者支援金分・・・平成20年4月1日から後期高齢者医療制度が新設され、支援金として後期高齢者医療制度の運営費用を支援することとなりました。

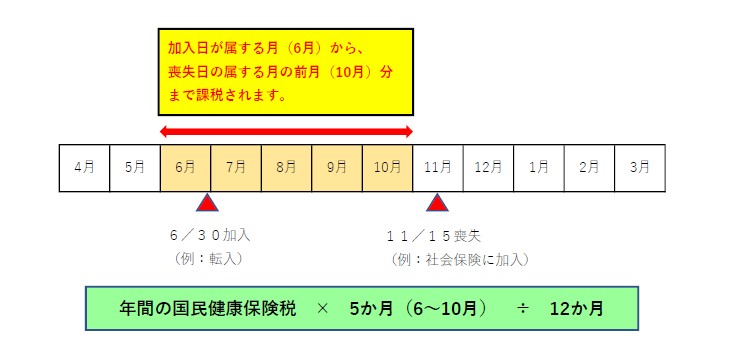

年度の途中で加入・喪失したときの税額の計算方法

国民健康保険税は、加入した日が属する月の分から、喪失した日の属する前月の分までが月割で課税されます。これは、他の健康保険や他市町村の国民健康保険と重なることがないようにするためです。

また、加入月数の計算は4月から翌年の3月までの12か月で計算されます。

国民健康保険税は国保への加入資格が発生した月分から計算します

他の市町村から転入した場合は、転入日から、他の健康保険資格を喪失した場合は、喪失した日から、国保資格と国民健康保険税の納税義務が発生します。

国民健康保険税は届出日からではなく、保険の資格を取得した日から計算しますので、届出が遅れた場合でも遡って計算した国民健康保険税を納付していただくことになります。

【例】

2月に会社を辞め、社会保険を脱退し、4月に国民健康保険の加入の手続きをした場合、2月に遡り加入となり、2月分より国民健康保険税の納付が必要になります。

国民健康保険税は、年度(4月から翌年3月までの12か月)ごとに計算しますので、4月以降の届出で、3月以前に遡って資格が発生した場合、3月以前の国民健康保険税は、4月からの国民健康保険税とは別に計算します。

納税通知書は、3月以前の過年度分(過去の年度の分)と4月以降の現年度分(現在の年度の分)を別にお送りします。3月以前に遡って計算された過年度分(過去の年度の分)は翌年度一括で納めていただくことになります。

令和7年度国民健康保険税税率・賦課限度額

国民健康保険税は、世帯の中の国民健康保険に加入している人(被保険者)それぞれの所得割額、均等割額を計算して平等割額を加えた合計金額が課税されます。

※浪江町の国民健康保険税は、「所得割額」・「均等割額」・「平等割額」の3つの項目でそれぞれ算出し、その合計金額が世帯主に課税されます。

| 所得割 | 課税標準所得額(※)に税率をかけて計算します。 |

|---|---|

| 均等割 | 国民健康保険加入者1人につき税額を計算します。 |

| 平等割 | 1世帯につき税額を計算します。 |

「課税標準所得額」とは

前年の総所得金額等(※1)から基礎控除(※2)を引いた額を「課税標準所得額」といいます。

「総所得金額等」とは

総所得金額等とは、以下の所得を合算した金額です。

・給与所得

・事業所得(営業や農業等)

・雑所得(公的年金等や先物取引、退職金など)(注1)

・不動産所得

・利子所得

・配当所得

・一時所得

・総合課税の長期譲渡所得

・総合課税の短期譲渡所得

・山林所得

・土地建物等による分離課税の長期・短期譲渡所得(特別控除後)

・上場株式等による配当所得(注2)

・上場株式等による譲渡所得(注2)

(注1) 遺族年金や障害年金等の非課税年金は含まれません。

退職金を年金としてお受け取りになる場合は、雑所得として国民健康保険税算定の

対象となります。

(注2) 課税方法の選択により、国民健康保険税の計算対象になる場合と計算対象外になる

場合があります。

「基礎控除」とは

合計所得金額に応じて基礎控除の額が異なります。

| 合計所得金額 | 控除額 |

|---|---|

| 2,400万円以下 | 43万円 |

| 2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |

| 2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |

| 2,500万円超 | 0円 |

| 区分 | 所得割額 (世帯の所得に応じて) |

均等割額 (1人あたり) |

平等割額 (1世帯当たり) |

|---|---|---|---|

| 年度 | 令和7年度 | ||

| 医療分 | 課税標準所得額 × 7.7% | 24,000円 | 21,500円 |

| 後期高齢者支援金分 | 課税標準所得額 × 2.8% | 8,500円 | 7,500円 |

| 介護分 | 課税標準所得額 × 2.8% | 9,500円 | 5,000円 |

| 区分 | 課税限度額 | ||

|---|---|---|---|

| 年分 | 令和7年度 | 合計 | |

| 医療分 | 660,000円 | 1,090,000円 | |

| 後期高齢者支援金分 | 260,000円 | ||

| 介護分 | 170,000円 | ||

国民健康保険税の軽減

一定の所得以下の世帯に対する軽減措置

前年の総所得金額等が一定の基準以下の世帯に対し、国民健康保険税の均等割と平等割を基準に応じて7割・5割・2割を減額し賦課します。

なお、軽減制度が適用されるのは、世帯主(擬制世帯主も含む)および国民健康保険の加入者全員(特定同一世帯を含む)が申告を済ませている世帯に限られますので、所得を申告していない世帯には軽減制度が適用されない場合があります。(会社等から給与支払報告書や公的年金等支払報告書が提出されている場合を除く。)

前年の総所得金額等の合計額が、次の区分に該当する場合に、基準に応じた軽減に該当します。

※7割・5割・2割の軽減は、法律で規定されており、所得の申告書をもとに計算しますので、申請などの手続きは不要です。

| 軽減割合 | 軽減該当の基準 |

|---|---|

| 7割 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下の世帯 |

| 5割 | 43万円+(被保険者数+特定同一世帯所属者数)× 30万5千円+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下の世帯 |

| 2割 | 43万円+(被保険者数+特定同一世帯所属者数)× 56万円+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下の世帯 |

※「特定同一世帯所属者」とは

国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。ただし、世帯主が変更になった場合や、その世帯の世帯員でなくなった場合は特定同一世帯所属者ではなくなります。

※「給与所得者等」とは

一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける方をいいます。

*未申告者の場合は、軽減の対象になりません*

・所得がない場合でも必ず申告してください。

・被保険者で世帯内に未申告の被保険者がいる場合も軽減判定はしません。

(会社等から給与支払報告書や公的年金等支払報告書が提出されている場合を除く)

・専従者控除は含まれません。専従者控除額は専従者の給与収入として判断します。

・譲渡所得は、特別控除前の所得金額で判断します。

未就学児の国民健康保険加入者がいる世帯に対する軽減措置

世帯に未就学児の被保険者(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)がいる場合は、該当の未就学児の均等割額が2分の1軽減されます。7割・5割・2割の軽減が適用されている世帯は、軽減後の均等割額の2分の1を軽減します。

なお、令和7年度は平成31年4月2日以降に生まれた方が、未就学児に該当します。

出産した国民健康保険加入者がいる世帯に対する軽減措置

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築することを目的に、令和6年1月から産前産後期間に係る国民健康保険税が軽減されるようになりました。軽減を受けるためには、住民課課税係または津島支所・各出張所にて届出をお願いします。詳しくは「産前産後期間に係る国民健康保険税の軽減措置について」をご覧ください。

後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減措置

後期高齢者医療制度に移行する国民健康保険加入者がいる場合、次のような軽減または減免措置があります。

※ただし、世帯主の変更など世帯に異動等があった場合は、措置が適用除外となる場合があります。

1 所得が少ない方に対する軽減措置

国民健康保険税の軽減を受けてる世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、従前と同様の軽減を受けることができます。

2 国保単身世帯になる方への軽減措置

国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行する75歳以上の人がいることで、国民健康保険の加入者が1人だけとなる場合は、移行後5年間は国民健康保険税の平等割額を2分の1軽減し、その後3年間は、平等割額を4分の1軽減します。

3 社会保険等の被扶養者だった方への軽減措置

社会保険等の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行した際に、その被扶養者であった方が国民健康保険の被保険者となった場合について、世帯の国民健康保険税負担が急激に変わることがないように、次のような軽減を受けることができます。

・扶養になっていた人は、所得割額について非課税

・扶養になっていた人は、均等割額について半額(5割、7割軽減該当する場合を除く)

・国保に加入する人が、全員扶養になっていた場合、平等割額が半額(5割、7割軽減該当する場合を除く)

非自発的失業者に対する軽減措置

- 倒産、解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた雇用保険受給資格者証をお待ちの方で、次の条件を満たす場合、手続きをしていただくことにより、一定の期間、国民健康保険税が軽減されます。

- 軽減の対象になるのは前年の給与所得のみであり、営業、不動産、農業所得などは対象になりません。

対象となる方

- 離職時に65歳未満の方

- 公共職業安定所(ハローワーク)で発行される「雇用保険受給資格者証」にある離職コードが次に該当する方

| 離職理由コード | 離職理由 |

|---|---|

| 11 | 解雇 |

| 12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |

| 21 | 雇い止め(雇用期間3年以上雇い止め通知あり) |

| 22 | 雇い止め(雇用期間3年未満更新明示あり) |

| 31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |

| 32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |

| 離職理由コード | 離職理由 |

|---|---|

| 23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |

| 33 | 正当な理由のある自己都合退職 |

| 34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) |

軽減内容

国民健康保険税は、前年度所得などをもとに算出されますが、軽減対象となる方の給与所得を30/100とみなして保険税を算定します。

なお、軽減対象となるのは離職した方のみで、同一世帯内に離職していない給与所得のある国民健康保険加入者がいる場合、離職していない国民健康保険加入者は軽減対象となりません。

また、高額医療費などの所得区分の判定についても対象者の給与所得を30/100として算定します。

軽減期間

離職日の翌日から翌年度末までの期間が適用されます。

申請に必要なもの

- 非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減適用申請書 [PDFファイル/434KB]

- 雇用保険受給資格者証

- 国民健康保険証

をご用意の上、住民課課税係で申請してください。

納付方法・納期限

普通徴収 (納付書や口座引落で納める方法)

| 期別 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 |

第6期 |

第7期 |

第8期 |

|

納 期 限 |

令和7年 7月31日 (木) |

令和7年 9月1日 (月) |

令和7年 9月30日 (火) |

令和7年 10月31日 (金) |

令和7年 12月1日 (月) |

令和7年 12月25日 (木) |

令和7年 2月2日 (月) |

令和7年 3月2日 (月) |

また、令和5年度課税分より従来の納付方法に加え、納付書に印字されたeL-QRコードを利用することで、全国のeL-QRコード対応金融機関や対応のスマートフォン決済アプリから納付が可能となります。

さらに、スマートフォンやパソコン等を使用して、地方税共同機構の「地方税お支払サイト」<外部リンク>からクレジットカードやインターネットバンキング等による納付も可能となります。

詳しくは、「地方税統一QRコード(eL-QR)を活用した町税の納付について」をご確認ください。

※一定期間を過ぎるとeL-QRコードは利用できなくなりますので、納期限または納付指定期日までに納付をしてください。

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

国民健康保険税関連リンク

- 国民健康保険税の減免について (HP内リンク)

- 産前産後期間に係る国民健康保険税の軽減措置について (HP内リンク)