本文

【初めての方へ】すぐわかる浪江町(なみえまち)の現況

福島県浪江町(なみえまち)は、福島県浜通り(沿岸部)の北部に位置し、双葉郡に属します。

明治22年の町村制施行により誕生した浪江村は、明治33年に浪江町となり、昭和28年10月に請戸村・幾世橋村と合併、次いで昭和31年5月1日に大堀村・苅野村・津島村と合併して、現在の浪江町が誕生しました。浪江町は、海、山、川に囲まれ、豊かな自然を誇り、大堀相馬焼やなみえ焼そばといった名産品でも有名です。

平成23年3月11日の東日本大震災は、福島、宮城、岩手を中心とした東日本全体に甚大な被害をもたらしました。福島県では、東京電力福島第一原子力発電所の事故のため、双葉郡の市町村の住民は避難を余儀なくされ、浪江町21,000人の町民は全国に散り散りになりました。

福島第一原子力発電所から浪江町までの距離は、最も近いところで約4km、浪江町役場までは約8km、津島支所までは約30kmです。

町内について

平成23年3月11日の東京電力福島第一原子力発電所の事故により、町内全域に避難指示が出されました。

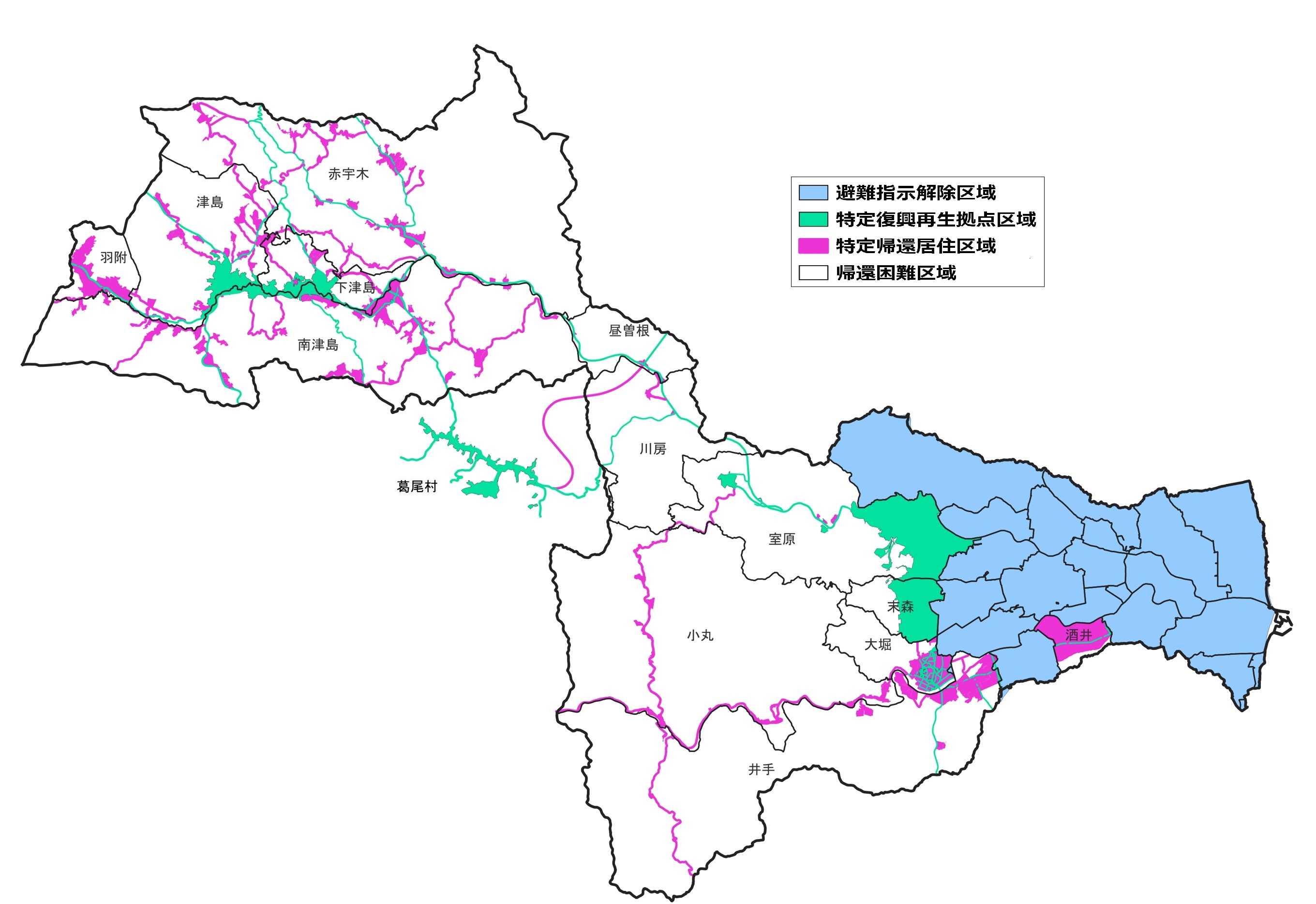

浪江町内は、平成25年4月に空間放射線量が低い順に、避難指示解除準備区域、居住制限区域、帰還困難区域が指定され、避難指示解除準備区域、居住制限区域については、除染・インフラ復旧・生活基盤の再生を集中的に進めた結果、平成29年3月31日に避難指示が解除されました。

それに伴い、浪江町役場の機能は、平成29年4月1日より、順次、元の役場本庁舎に戻り、現在はすべての機能が戻っております。

※現在の浪江町役場本庁舎付近の空間放射線量は、0.1マイクロシーベルト毎時以下です。

避難指示が継続する帰還困難区域については、現在も居住ができませんが、平成29年12月に特定復興再生拠点区域を設定し、国による除染、インフラ復旧を進め、令和5年3月31日に避難指示が解除されました。

また、令和5年6月には福島復興再生特別措置法が改正され、帰還困難区域の特定復興再生拠点区域外において、避難指示を解除し、住民の帰還・居住を可能とする「特定帰還居住区域」を設定できる制度が創設され、「特定帰還居住区域復興再生計画」を国に申請し、令和6年1月に計画の認定を受けました。本計画に基づき、令和6年度より除染とインフラ整備を進め、早期避難指示解除を目指します。

現在も多くの町民が福島県内外での避難生活を余儀なくされ、ふるさとに戻れずにおりますが、町では、引き続き少しでも早く町民が「帰還できる・帰還したい」と思えるよう、国・県と連携し環境整備に取り組んでまいります。

<浪江町区域図 改定図>

関連リンク

- 浪江駅周辺整備事業

- 津島地区の復興状況

- 浪江町復興計画【第三次】の策定(令和3年度)

- 浪江町内で営業再開している事業者一覧

- 区域再編及び避難指示解除について

- 特定復興再生拠点区域の避難指示解除について

- 特定帰還居住区域復興再生計画の改定について

浪江町民について

東日本大震災当時の人口は、約21,500人でした。現在の住民登録数は約14,400人です。

浪江町内の居住者は、東京電力福島第一原子力発電所の事故による避難指示により、一時、0人となりましたが、平成29年3月の一部避難指示解除以降、徐々に戻ってきており、現在は約2,200人が居住しています。

しかしながら、現在も多くの町民が町外での避難生活を続けており、避難先は福島県内が約7割、県外が約3割(44都道府県)です。町では、町民の皆さんが避難先で心身共に健康的に暮らせることができるよう支援を行うため「復興支援員」を福島県内外に配置しています。

なお、令和6年11月から12月に実施した住民意向調査では、「戻りたいと考えている」が12.4%、「まだ判断がつかない」が23.9%、「戻らないと決めている」が51.3%となっています。